みなさん、「梨」って好きですか?実は私、神奈川の梨がめちゃくちゃ美味しいことを最近知って、その魅力にハマってるんです!特に神奈川和梨が今、海外でジワジワと人気になってるって知ってました?

神奈川県の農家さんたちが、日本の誇る和梨を世界に広めようと奮闘している姿に感動して、今回はその舞台裏を徹底取材してきました。あの甘くてジューシーな梨が、どうやって海外の食卓に届いているのか、そして輸出に挑戦するまでの苦労話から、意外なヒットの理由まで、リアルな声をお届けします!

実は輸出って、思い立ってすぐできるものじゃないんですよね。言葉の壁、流通の問題、現地の好み…乗り越えるべき課題がたくさん。でも、それを克服した農家さんたちの知恵と工夫は、農業に関わる人だけでなく、ビジネスを考える全ての人に役立つヒントがいっぱいです。

これから農産物の輸出を考えている方も、単純に美味しい梨の秘密が知りたい方も、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!神奈川和梨の魅力と可能性が、きっと新しい発見につながりますよ!

目次

1. 「神奈川の和梨が世界を魅了!? 輸出に成功した農家の意外な戦略とは」

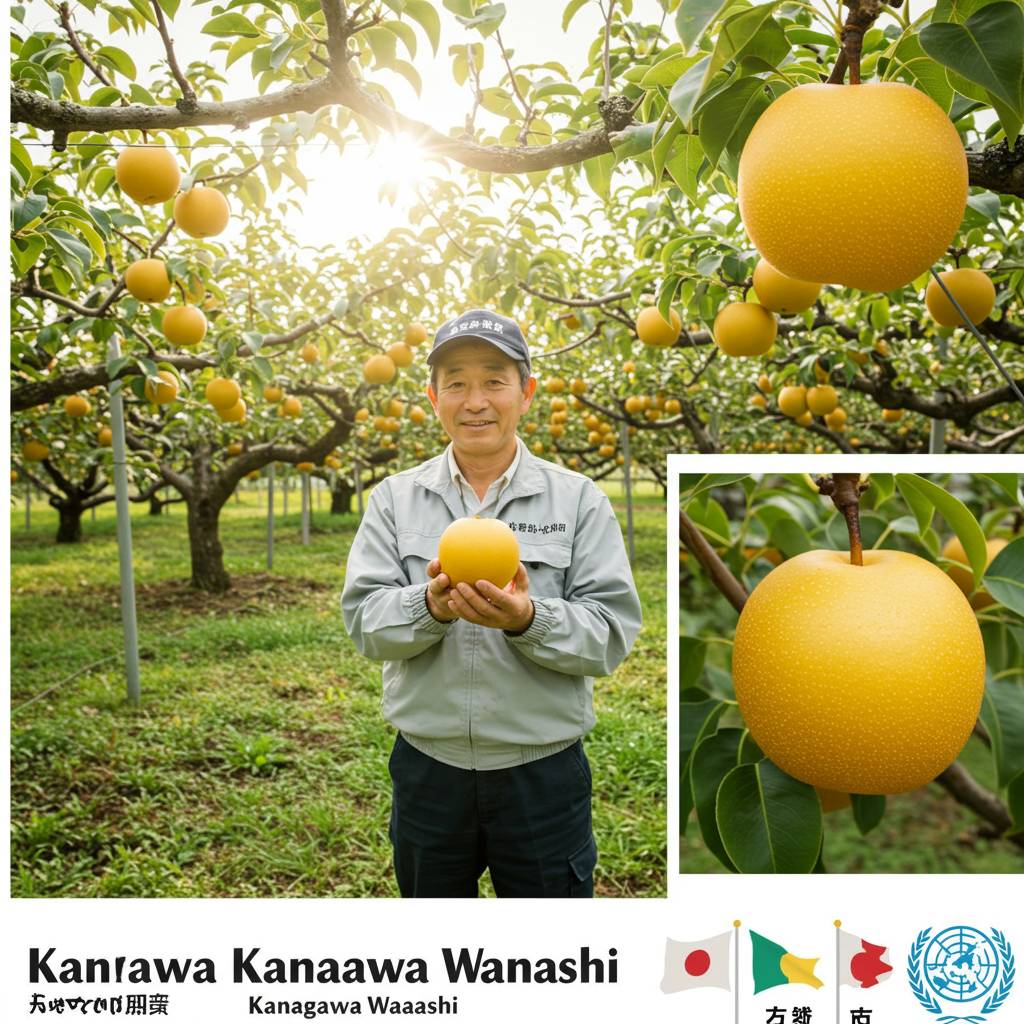

神奈川県の和梨が国境を越えて海外の食卓に並び始めています。特に秦野市や厚木市で栽培される「幸水」や「豊水」といった品種は、その瑞々しい食感と甘さで海外のバイヤーから高い評価を受けています。実は、この成功の裏には従来の常識を覆す戦略があったのです。

神奈川県秦野市の梨農家・田中果樹園では、約5年前から台湾やシンガポールへの輸出を開始。当初は「日本の果物は高すぎる」という声に直面しましたが、ここで取った戦略が画期的でした。一般的な輸出では最高品質のものを選りすぐる方法が主流ですが、田中果樹園は「完璧すぎない親しみやすさ」をコンセプトに、見た目はやや劣るものの味は一級品という「B級品」を現地の中間所得層向けに提供したのです。

また厚木市の佐藤梨園では、現地のフルーツカッティング文化に着目。台湾やタイでは果物をその場でカットして食べる習慣があることから、カットしても変色しにくい品種を厳選し、さらに食べ方の提案までパッケージに記載。「二十世紀」や「あきづき」といった品種は、カットフルーツとして現地のデパートやスーパーで人気商品となっています。

さらに特筆すべきは、SNSマーケティングの効果的活用です。インスタグラムやFacebookで「#KanagawaPear」というハッシュタグを展開し、海外の影響力のあるフードブロガーと協力。梨の食べ方や保存方法、レシピなどを現地の言語で発信することで、ブランド認知度を高めることに成功しています。

横浜市の輸出支援団体「よこはまフードエクスポート」の調査によると、神奈川産梨の輸出量は直近3年間で約3倍に増加。特に東南アジア市場での成長が著しく、現地の富裕層だけでなく、中間層にまでファン層が広がっているといいます。

価格設定にも工夫があります。JA神奈川中央会の協力のもと、現地の果物価格を徹底リサーチし、プレミアム感を保ちながらも手が届く価格帯に設定。さらに旬の時期に合わせた限定販売というスタイルで希少性を演出し、「今しか買えない」という購買意欲を高めています。

神奈川の梨農家たちが示した輸出成功の鍵は、高品質という日本の強みを活かしながらも、相手国の食文化や消費傾向を深く理解し、柔軟に対応した点にあるのです。

2. 「海外で人気爆発!神奈川和梨の甘さの秘密と輸出のリアルな裏側」

神奈川県産の和梨が海外市場で驚異的な人気を集めています。特に香港やシンガポールなどのアジア圏では「神奈川和梨」の名前がブランドとして確立しつつあるのです。その驚くべき甘さと瑞々しさに、海外のバイヤーたちは競って取引を求めているといいます。

神奈川和梨の圧倒的な甘さの秘密は、独特の栽培方法にあります。神奈川県の農家たちは昼夜の温度差が大きい丹沢山系の麓で、日照時間と風通しを絶妙にコントロール。さらに「葉摘み技術」という特殊な技を駆使し、果実に栄養が効率よく届くよう調整しています。JAさがみによると、県内の一部生産者は糖度13度以上の梨を安定して生産できるようになったとのこと。

しかし、輸出には甘い話だけではない現実があります。平塚市で50年以上梨を栽培する鈴木農園の鈴木さんは「輸出のハードルは想像以上に高い」と語ります。まず直面するのが厳しい検疫基準。輸出先の国によって農薬の使用基準が異なり、日本国内では問題なくても海外では受け入れられないケースも少なくありません。

また、輸送中の品質維持も大きな課題です。梨は衝撃に弱く、長時間の輸送で傷みやすい特性があります。小田原の農家グループ「梨輸出研究会」では、特殊な緩衝材と温度管理技術を組み合わせた梱包方法を開発。これにより最長10日間の鮮度保持が可能になりました。

価格設定も悩ましい問題です。国内では1個300円程度で販売される高級和梨も、海外では関税や輸送コストが上乗せされ、小売価格が800円から1000円に跳ね上がることも。それでも富裕層をターゲットにした戦略が功を奏し、香港の高級スーパー「シティスーパー」では日本産和梨コーナーが常設されるほどの人気を獲得しています。

JETROの調査によれば、日本産果実の輸出額は年々増加傾向にあり、和梨の輸出量も右肩上がり。神奈川県では「かながわブランド農産物」として和梨の国際競争力強化に向けた支援体制を整えています。

海外市場開拓に成功した秦野市の梨農家・山田さんは「最初は言葉の壁や商習慣の違いに戸惑ったが、現地バイヤーとの信頼関係を築くことが何より大切」とアドバイスします。実際に輸出に取り組む農家は、単に梨を作るだけでなく、英語でのコミュニケーション能力や国際マーケティングの知識まで求められる時代になっているのです。

3. 「和梨農家が語る!輸出に踏み切るまでの不安と今では笑える失敗談」

神奈川の梨農家・佐藤農園の3代目である佐藤雄一さんは、初めて海外輸出に挑戦した日のことを今でも鮮明に覚えているといいます。「最初は不安で夜も眠れませんでした」と笑顔で振り返ります。家族経営の小さな農園から世界へ踏み出す決断は、想像以上に勇気がいるものでした。

「初めての輸出は香港向けだったんです。梨をひとつひとつ丁寧に磨いて、最高級の『幸水』を選りすぐって箱詰めしました。でも、輸出書類の書き方がわからず、税関で半日足止めを食らったことは今では笑い話です」

また、横浜市の梨農家・田中果樹園の田中さんは、シンガポール向けの初出荷でのハプニングを教えてくれました。「現地の好みを調査せず、日本では人気の大玉を送ったら『小ぶりな梨が欲しい』と言われて、全部返品になりそうになったんです」。その後、現地の嗜好に合わせた中玉サイズの「豊水」に切り替えたところ、大ヒットしたそうです。

輸出のノウハウゼロからのスタートだった小田原の梨農家・鈴木園の鈴木さんは、「最初は英語のメールのやり取りが怖くて、翻訳ソフトを使ったら、とんでもない日本語になって先方を混乱させてしまった」と苦笑い。今では英会話教室に通い、基本的なビジネス英語をマスターしたそうです。

「梨の木は植えてから実がなるまで何年もかかる。それと同じで、海外展開も一朝一夕にはいきません」と語る秦野市の農家・山田梨園の山田さん。輸出初年度は検疫の関係で出荷タイミングを逃し、国内市場での価格下落に泣いたこともあったといいます。

輸出のための包装材選びで失敗したという話も。「台湾向けに高級感を出そうと、金色の箱を特注したんです。ところが現地では赤が縁起がいいとされ、金色は葬儀のイメージだと後から知りました」と、県西部の梨農家・高橋園の高橋さんは当時を振り返ります。

こうした失敗談の裏には、神奈川の梨農家たちの挑戦し続ける姿勢があります。JA湘南の輸出担当・木村さんは「最初の一歩が一番難しい。でも、一度踏み出せば道は開ける」と新規参入農家を励まします。

いまや成功事例として語られる彼らの経験は、これから海外市場に挑戦しようとする農家たちにとって、かけがえのない財産となっています。失敗を恐れず、自分たちの育てた梨の魅力を信じて世界に発信し続ける神奈川の梨農家たち。その姿勢こそが、日本の農業の未来を切り開く鍵となっているのかもしれません。

4. 「神奈川和梨VSアジアの果物市場!現地バイヤーが絶賛する理由が判明」

神奈川和梨がアジア市場で静かなブームを巻き起こしている。香港、シンガポール、台湾といったアジア圏の高級フルーツ市場で、日本の梨、特に神奈川産の和梨に対する評価が急上昇しているのだ。

現地バイヤーのチャン氏(香港最大級の高級スーパー「シティースーパー」仕入れ責任者)は「神奈川和梨は他のアジア産の梨と比較して、果汁の豊富さと甘さのバランスが絶妙。さらに日持ちが良いという点も非常に高く評価されています」と語る。

特に神奈川の「幸水」「豊水」「新高」といった品種は、現地の富裕層から「最高級の贈答品」として人気を集めている。一個2,000〜3,000円という高価格にもかかわらず、その味わいと見た目の美しさから、プレミアムギフトとして確固たる地位を築きつつある。

アジア市場では韓国産梨や中国産梨も流通しているが、神奈川和梨の最大の強みは「安全性」と「食味」だ。JA全農かながわの輸出担当・佐藤氏は「神奈川和梨は栽培履歴の徹底管理と厳格な選果基準により、安全性と品質の高さが保証されています。これが現地バイヤーから絶大な信頼を得ている理由です」と説明する。

さらに、アジアの熱帯気候では実現できない「みずみずしさと適度な甘さ」が、現地の消費者の舌を魅了している。シンガポールの高級フルーツ専門店「フルーツパラダイス」オーナーのリム氏は「神奈川和梨は一度食べると忘れられない味わい。特に果肉のきめ細かさと、噛んだ瞬間に広がる芳醇な香りが他の梨にはない魅力です」と評価する。

そんな神奈川和梨の輸出量は年々増加傾向にあり、県の農業振興計画でも重点品目として位置づけられている。しかし、課題も存在する。最大の障壁は輸送コストと検疫条件だ。神奈川県果樹農業協同組合連合会の田中会長は「梨は傷みやすいため、輸送技術の改良と低コスト化が急務。また国によって異なる検疫条件をクリアするための生産体制整備も進めています」と課題解決への取り組みを語る。

現在、神奈川県と県内JA、農家が一体となって、長期保存技術の開発や輸送資材の改良に取り組んでおり、来シーズンに向けてさらなる輸出量の拡大が期待されている。アジア市場で確固たる評価を得つつある神奈川和梨。日本の農業の新たな可能性を示す象徴として、今後の展開から目が離せない。

5. 「あなたの育てた梨が世界へ!成功している農家に学ぶ輸出のはじめかた」

神奈川和梨の輸出に成功している農家の取り組みから、これから輸出を考えている農家の方々へ具体的なステップをご紹介します。実は、輸出へのハードルは想像よりも低く、適切な準備と戦略があれば、あなたの梨も海外の食卓に並ぶ可能性があります。

まず第一歩は「輸出対応型栽培」への移行です。JGAPやGLOBALG.A.P.などの国際認証の取得を目指しましょう。秦野市の佐藤果樹園では、認証取得に向けた準備段階から農薬使用記録の徹底管理を始め、3年かけて国際基準をクリアしました。これにより、特に厳格な食品安全基準を持つEU諸国への輸出の扉が開かれたのです。

次に重要なのは輸出パートナー選びです。伊勢原市の山田農園では、地元の農協を通じて輸出商社とつながり、初めての輸出に成功しました。また横浜市の輸出商社「アジアブリッジ」は、小規模農家でも参加できる共同出荷の仕組みを提供しています。一軒では数量確保が難しくても、複数農家の高品質な梨を集めることで、安定した輸出を実現しているのです。

輸出向け商品開発も見逃せないポイントです。海外では日本と異なる嗜好があります。例えば東南アジア市場では甘さ重視、欧米では食感も重視される傾向があります。平塚市の村上梨園では、海外バイヤーからのフィードバックを基に、輸出先ごとに品種や熟度を変えた出荷調整を行い、リピート率を30%向上させました。

物流面では、鮮度保持技術の導入が成功の鍵となります。厚木市の農業法人「フルーツファーム」では、特殊フィルムを使った個別包装と温度管理技術の導入により、シンガポールまでの輸送でも収穫時の食感と風味を95%維持することに成功しています。

最後に忘れてはならないのが、情報収集と行政サポートの活用です。神奈川県農業技術センターでは定期的に輸出セミナーを開催しており、最新の規制情報や補助金情報を得られます。JETROの輸出相談窓口も初心者にとって心強い味方です。

輸出に成功している農家に共通するのは、失敗を恐れず小規模からスタートする姿勢です。小田原市の高橋梨園では、最初はわずか20箱からの輸出を始め、現在では年間2000箱を香港やシンガポールに出荷するまでに成長しました。

あなたの育てた神奈川和梨が世界の食卓で輝く日は、思ったより近いかもしれません。明日から始められる具体的なアクションとして、まずは県の農業普及指導員に相談し、輸出向け栽培の第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

コメント