皆さん、こんにちは!梨好きの方も、そうでない方も、実は知らないことだらけの「梨の世界」。その奥深さ、想像以上かもしれませんよ!

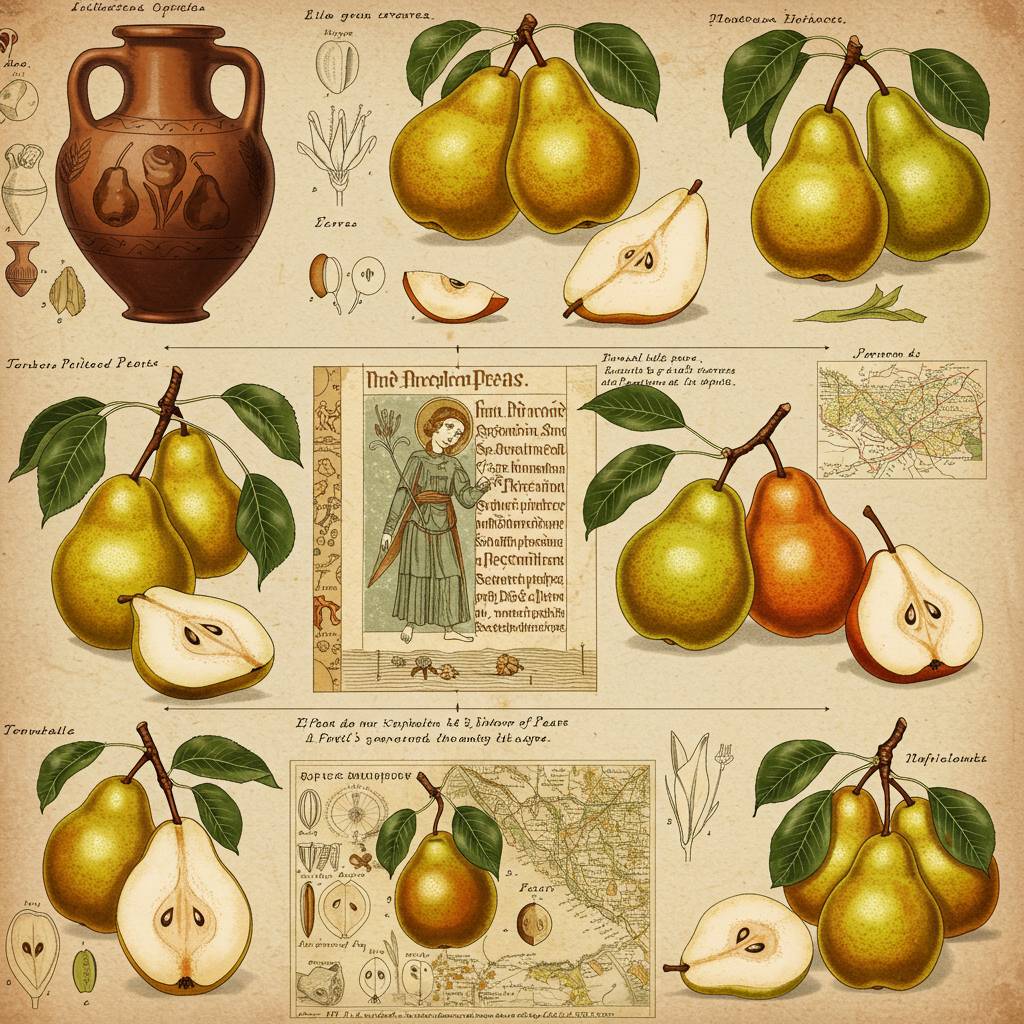

梨って、単なる秋の果物じゃないんです。なんと日本人は1300年以上も前から梨を愛してきたって知っていましたか?縄文時代の遺跡からも梨の種が見つかっているんですよ。そう、私たちの先祖も梨の甘さに魅了されていたんです!

古代中国から伝わり、江戸時代には高級贈答品として珍重された梨。その歴史は意外と壮大で、小田原の梨づくりにも深く関わっています。

神奈川県小田原市で100年以上の歴史を持つ加藤農園では、そんな悠久の歴史を持つ梨を、先人から受け継いだ技術で大切に育てています。一口かじれば、その美味しさの秘密が分かるはず!

この記事では、知られざる梨の歴史から、加藤農園の極上梨が生まれるまでの物語まで、梨のすべてをご紹介します。読めば、次に梨を食べるときの味わい方が変わるかもしれませんよ。さあ、梨の歴史旅へ出発しましょう!

目次

1. 知られざる梨の秘密!日本人が1300年以上愛し続ける理由とは

甘くてジューシーな梨の美味しさに魅了されている方は多いでしょう。しかし、この果実がどれほど長い歴史を持ち、日本の食文化に根付いているかご存知でしょうか?実は梨は奈良時代から日本人の食卓に並び、1300年以上の長きにわたって愛され続けてきました。日本書紀には梨の記録が残されており、古代から貴重な果物として扱われていたことがわかります。

なぜこれほど長く愛されてきたのでしょうか。まず挙げられるのは、その優れた栄養価です。梨には食物繊維やビタミンC、カリウムが豊富に含まれており、昔から「果物の中の薬」とも称されてきました。特に消化促進作用や解熱効果は古くから民間療法として知られ、体調不良の際に梨を食べる習慣は現代にも受け継がれています。

また、日本の気候風土に見事に適応した点も見逃せません。和梨は高温多湿の日本の気候に適応し、独自の発展を遂げました。二十世紀梨や幸水、豊水といった品種は、世界的に見ても日本の誇る果実として認められています。特に二十世紀梨は明治時代に鳥取県で発見された偶発実生から生まれ、その後の日本の梨栽培に革命をもたらしました。

さらに文化的側面も重要です。梨は「梨の礫(つぶて)」などのことわざにも登場し、日本文学や芸術にも頻繁に描かれてきました。また、秋の味覚として季節の移ろいを感じさせる果物としても親しまれ、日本人の季節感を育む役割も担ってきました。

現在では全国各地で様々な品種が栽培され、それぞれの地域ブランドとして発展しています。例えば、茨城県の「稲城の梨」、千葉県の「千葉の梨」、福島県の「会津の梨」など、地域ごとの特色ある梨が生産され、その土地の誇りとなっています。

このように、単なる果物を超えて、日本の歴史や文化、そして私たちの健康に深く関わってきた梨。1300年以上の時を超えて愛され続ける理由は、その多面的な魅力にあるのです。次回梨を手に取るとき、ぜひその長い歴史に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

2. 縄文時代から愛された?梨の歴史を辿る旅

多くの日本人に愛されている梨ですが、その歴史的起源については意外と知られていないことが多いのです。日本における梨の歴史は、実は縄文時代にまで遡ると考えられています。遺跡からは梨の種や木片が発掘されており、先人たちも梨の甘い味わいを楽しんでいた可能性があります。

特に注目すべきは、福井県の鳥浜貝塚から出土した木製の鋤や鍬とされる農具です。これらは約5,000年前のものとされ、当時すでに何らかの形で果樹栽培が行われていたことを示唆しています。また、長野県諏訪地方の遺跡からは、弥生時代の梨の種子が見つかっており、この頃には既に梨が食されていたことが分かります。

奈良時代に編纂された「古事記」や「日本書紀」にも梨に関する記述が見られます。特に「日本書紀」には梨の木が神聖なものとして扱われていた記録があり、古代から梨は単なる食物以上の意味を持っていたようです。

平安時代になると、貴族の間で梨が珍重され、宮中の庭園でも栽培されるようになりました。当時の文学作品「枕草子」や「源氏物語」にも梨の記述が散見され、季節の移ろいを表す風物詩としても認識されていたことがうかがえます。

室町時代から江戸時代にかけては、品種改良が進み、現代に通じる梨の品種が次々と誕生しました。特に江戸時代には、農業書「清良記」に梨の栽培方法が詳しく記されており、栽培技術が体系化されていったことが分かります。

明治以降、西洋梨の導入や交配によって新たな品種が生まれ、日本の梨文化はさらに発展しました。二十世紀梨や幸水、豊水といった今日私たちが食べている梨の多くは、この時代以降に生まれた品種なのです。

梨は日本の食文化に深く根付いた果実であり、その歴史は私たちの想像以上に古く、豊かなものだったのです。次回は世界各地における梨の伝播と、各国独自の梨文化について探っていきましょう。

3. 古代中国から小田原へ!梨が日本に伝わった驚きの物語

梨が日本の食卓に並ぶまでには、実に長い旅路がありました。梨の原産地は中国西部の山岳地帯とされており、約3000年以上前から栽培の記録が残っています。中国では古くから「百果の王」と称され、皇帝への献上品として珍重されていました。

日本への伝来は奈良時代以前と考えられています。正確な時期は不明ですが、遣唐使や渡来人によって中国から持ち込まれたという説が有力です。『古事記』や『日本書紀』にも梨の記述があり、すでに奈良時代には日本でも栽培されていたことがわかります。

当初の日本の梨は現代のものとは異なり、硬くて渋みがあるものでした。現在私たちが食べている甘くて瑞々しい梨は、明治時代に西洋梨と在来種を交配させた改良品種です。特に「二十世紀梨」は明治時代に鳥取県で発見された偶発実生から生まれ、日本の梨文化を一変させました。

小田原が梨の名産地として知られるようになったのは江戸時代からです。徳川家康が小田原の梨を気に入り、江戸城に献上されるようになったことから、その名声が高まりました。温暖な気候と豊かな水、肥沃な土壌という好条件が重なり、小田原は梨の一大産地へと発展しました。

興味深いことに、日本の梨は中国や韓国のそれとは栽培方法も品種も大きく異なります。日本では「赤梨」と呼ばれる茶褐色の和梨が主流ですが、中国では緑色の「青梨」、韓国では黄色い「黄梨」が主に栽培されています。それぞれの国の気候や好みに合わせて、梨は独自の進化を遂げてきたのです。

現在、小田原をはじめとする日本各地の梨は、その品質の高さから海外でも高い評価を受けています。特に「幸水」「豊水」「新高」などの品種は、日本の果樹栽培技術の粋を集めた逸品として、アジア各国へ輸出されるほどです。

古代中国から始まり、日本の風土に根付いた梨の歴史は、人々の知恵と努力によって紡がれてきました。一口の甘さの中に、そんな長い物語が隠されているのです。

4. 江戸時代の贈り物から現代の果物王へ〜梨の地位はこうして確立された

江戸時代に入ると、梨は単なる果物ではなく「贈答品」としての価値を持ち始めました。特に水戸徳川家では二十世紀梨の前身となる品種が栽培され、幕府への献上品として珍重されていました。当時の記録によれば、良質な梨一つの価格は庶民の一日の賃金に匹敵したとも言われています。

この時代、各藩では競うように梨の品種改良が進められました。特に千葉の下総地方(現在の市川市、松戸市周辺)では「下総梨」が発展し、現在の千葉県の梨産業の基盤となりました。また、鳥取県では二十世紀梨の誕生へとつながる品種改良が進み、日本の梨文化に革命をもたらしました。

明治時代になると西洋梨も導入され、日本の在来種と交配することで多様な品種が生まれました。特に松戸の「幸水」、新潟の「新高」など、現代でも人気の品種が次々と誕生したのです。これらの品種は甘さと食感のバランスが良く、日本人の嗜好に合致したことで広く普及していきました。

現代では、梨は年間約30万トンが生産される主要果実となり、千葉県、茨城県、栃木県が三大生産地として知られています。特に千葉県の梨は地理的表示保護制度(GI)に登録されるなど、ブランド化も進んでいます。JAの直売所では、収穫期になると遠方から多くの梨ファンが訪れる人気スポットとなっています。

また、日本の梨は高品質な輸出品としても注目を集め、台湾やタイなどアジア諸国を中心に輸出量が増加しています。一つあたり1000円を超える高級品として販売される例も珍しくなく、日本の農産物輸出を牽引する存在となっています。

このように、江戸時代に贈答品として価値を高めた梨は、品種改良と栽培技術の発展を経て、現代では果物の王様として確固たる地位を築いています。その歴史は日本の農業文化の発展と密接に結びついており、梨は単なる果物を超えた文化的シンボルとしての意味も持ち続けているのです。

5. 小田原・加藤農園が受け継ぐ、知る人ぞ知る梨の伝統技術

「加藤農園」に受け継がれてきた梨栽培の技術は、地元では「魔法の手」とも称されています。特に注目すべきは、江戸時代から伝わる「芽接ぎ」の技術。一般的な接ぎ木と異なり、より繊細な操作が必要とされるこの技法により、加藤農園の梨は驚くほど均一な甘さと食感を実現しています。

園主の加藤さんは「梨は語りかけなければ応えてくれない」という哲学を持ち、毎朝、梨の木に声をかけながら剪定を行います。

加藤農園の梨がスーパーに並ぶことはほとんどなく、JAでの販売が基本です。しかし、その味わいを求めて県外からも多くのファンが訪れます。また近年は大学生とのコラボをはじめております。

先人の知恵と現代の農業技術を融合させた加藤農園の取り組みは、単なる果実栽培を超えた文化的価値を持っています。日本の食文化を支える名もなき職人たちの情熱と技術が、ここ小田原の片隅で静かに、しかし確実に次世代へと受け継がれているのです。

コメント