皆さん、こんにちは!突然ですが、「梨」について深く考えたことはありますか?スーパーの棚に並んでいるあの甘くてジューシーな果物には、実は日本の歴史や文化が濃縮されているんです。

今日は「意外と知らない?梨の歴史と文化から見る日本人の食生活」というテーマで、普段何気なく食べている梨の奥深い世界をご紹介します。実は梨は古くから日本人に愛され、時には権力者のステータスシンボルとして、また時には季節の移ろいを感じさせる風物詩として大切にされてきました。

江戸時代には庶民には手が届かない高級品だったって知ってました?また、品種改良の歴史は日本の農業技術の結晶とも言えるんですよ。さらに、お供え物や贈り物としての文化的意味も持っています。

梨好きはもちろん、日本の食文化や歴史に興味がある方にもきっと新しい発見があるはず。ぜひ最後まで読んでいただけたら嬉しいです!

目次

1. 梨を愛した偉人たち!知られざる梨の歴史秘話

1. 梨を愛した偉人たち!知られざる梨の歴史秘話

古来より人々に愛されてきた梨は、実は多くの偉人たちにも愛好されていた果物です。徳川家康は梨を特に好み、甲州梨(現在の山梨県の品種)を江戸に持ち込んだことで知られています。家康は「千疋(せんびき)」と呼ばれる梨を特に好んだという記録も残されています。このように権力者に愛されたことで、梨の栽培技術は全国に広がりました。

また、明治天皇も梨の愛好家として知られており、宮内庁の記録によれば、皇室の庭園では様々な品種の梨が栽培されていました。特に鳥取県の二十世紀梨は明治時代に発見された品種で、その名前からも当時の時代背景がうかがえます。

文人では夏目漱石が「三四郎」の中で梨について言及しており、季節の移ろいを表現する素材として梨を用いています。「梨の実の香りが漂う頃」という表現は、日本人の季節感覚を見事に捉えていると評価されています。

さらに驚くべきことに、坂本龍馬の書簡にも梨に関する記述があり、「土佐の梨は他国に負けぬ美味」と故郷の味を懐かしむ一文が残されています。

これらの歴史的人物が梨に注目したのは単なる偶然ではありません。梨には古くから「延寿の実」として長寿をもたらすとされる健康効果が認められていました。現代の栄養学でも、梨に含まれる食物繊維やビタミンC、ポリフェノールなどの健康成分が証明されています。

また、梨は「なし」という言葉が「無し(なし)」と同音であることから、「病無し」を願う縁起物としても重宝されてきました。節句や祝い事に梨が供されるのは、こうした言葉遊びの文化も関係しているのです。

偉人たちに愛された梨の歴史を知ると、私たちの食文化がいかに深い歴史と文化に裏打ちされているかを実感できます。単なる果物ではなく、日本の歴史とともに歩んできた梨の物語は、現代の私たちの食生活にも様々な示唆を与えてくれるのです。

2. 江戸時代の梨事情〜庶民からは手が届かなかった高級フルーツの真実

2. 江戸時代の梨事情〜庶民からは手が届かなかった高級フルーツの真実

江戸時代になると、梨は幕府や大名といった権力者の間で珍重される高級品となりました。当時の梨は現代の品種とは異なり、青梨と呼ばれる固くて渋みのある品種が主流でした。それでも、その希少性から「果物の王様」として扱われ、将軍家への献上品としても重宝されていたのです。

『東海道中膝栗毛』などの当時の文学作品を見ても、梨は庶民には手の届かない贅沢品として描かれています。一般の人々が梨を口にできる機会は、祭事や特別な行事の際に限られていました。江戸の果物屋では一個の梨が現代の価値で数千円に相当する値段で取引されることもあり、多くの庶民にとっては一生に一度も食べられない果物だったとされています。

幕府は良質な梨の生産を奨励し、各地の大名たちも競って梨園を整備しました。特に水戸藩では徳川光圀の時代から梨栽培に力を入れ、現在の茨城県の梨生産の基礎を築いています。また、甲州(現在の山梨県)や武蔵野(現在の埼玉県)なども梨の名産地として知られるようになりました。

興味深いのは、当時の料理書『豆腐百珍』や『料理物語』などに梨を使った保存食や調理法が記されていることです。梨酒や梨の砂糖漬けなどは、保存技術が発達していない時代に貴重な果物を長持ちさせる知恵でした。また、梨は漢方的な観点からも「体を冷やし、熱を取る」食材として重宝されていました。

江戸時代後期になると、園芸技術の発展と共に梨の栽培方法も改良され、徐々に生産量が増加。それでも明治時代に西洋梨が導入されるまでは、現代のように誰もが気軽に食べられる果物ではなかったのです。この希少性が、日本人の梨に対する特別な感情や、贈答品としての価値観を形成したと言えるでしょう。

3. 梨の品種進化の軌跡〜甘さと食感の探求の歴史

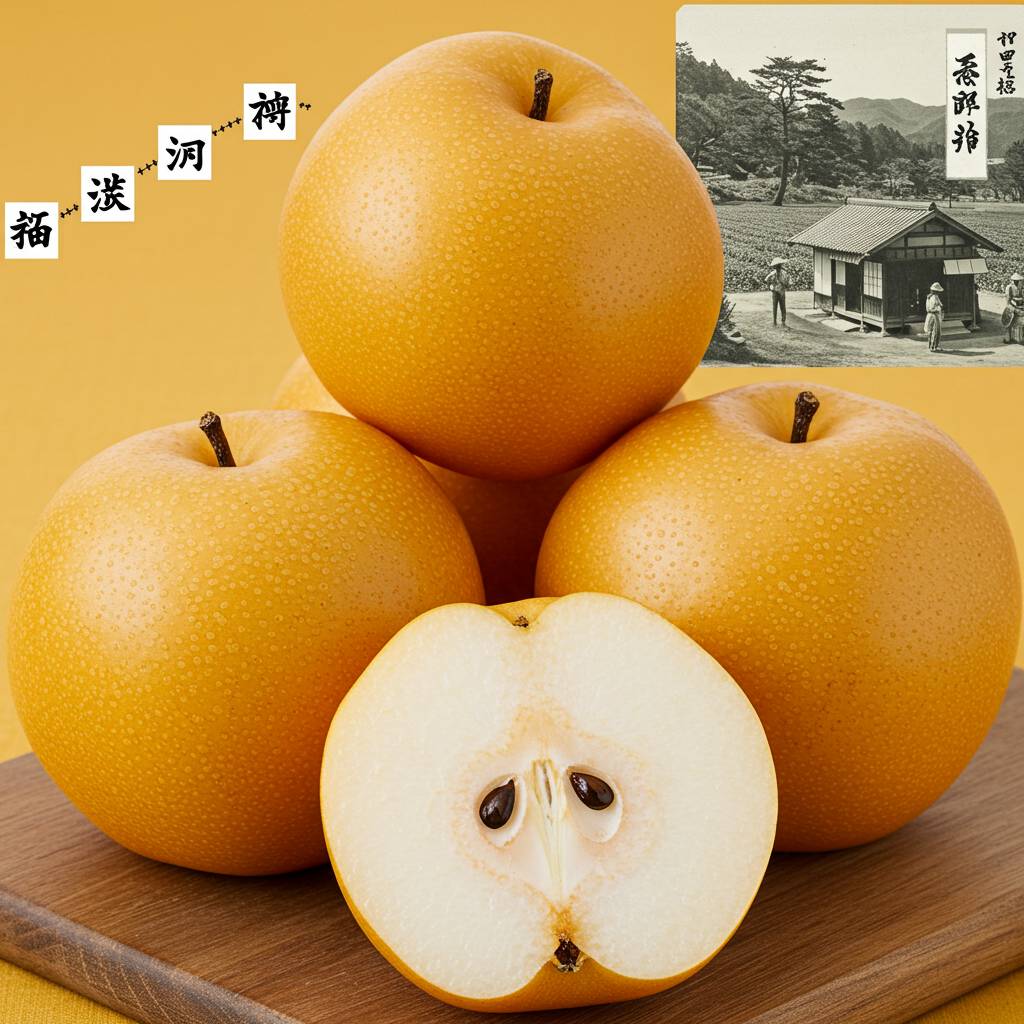

日本の梨の品種改良は江戸時代から続く壮大なプロジェクトだったことをご存じでしょうか。かつての日本の梨は現代のものと比べて小ぶりで、硬く、渋みがあるものでした。それが今や「幸水」「豊水」「新高」など、みずみずしく甘い梨へと進化を遂げています。

明治期に入ると農業試験場を中心に本格的な品種改良が始まりました。特に注目すべきは1940年代に育成された「二十世紀梨」です。鳥取県で偶然発見されたこの品種は、それまでの和梨とは一線を画す果汁の多さと爽やかな甘さで人気を博し、日本の梨づくりの方向性を大きく変えました。

さらに1970年代以降、甘さと食感の両立を目指した品種開発が加速します。「幸水」は1972年に農林水産省果樹試験場が発表した品種で、その甘みと多汁性から爆発的な人気を獲得しました。続く「豊水」「新高」などの登場により、日本の梨はさらに多様化していきます。

現代の品種改良では糖度はもちろん、日持ち、香り、食感までも考慮されています。長野県で生まれた「南水」は糖度13度以上の高糖度、千葉県の「秋麗」は濃厚な味わいと日持ちの良さ、そして茨城県の「恵水」は芳醇な香りと柔らかな食感が特徴です。

各地の試験場では今も新品種開発が続いており、福岡県の「甘うぃ〜」、千葉県の「千葉KT11号」など個性的な新品種が次々と誕生しています。これらは単に甘さだけでなく、減農薬栽培に適した耐病性や気候変動への対応力も重視されています。

梨の品種進化は日本人の味覚の変化も映し出しています。かつては渋みや歯ごたえを楽しんでいた日本人が、次第に甘さと多汁性を求めるようになった歴史でもあるのです。梨一つとっても、そこには日本の食文化や農業技術の進化が凝縮されているのです。

4. 日本の食卓に欠かせない!梨が象徴する四季と日本人の感性

4. 日本の食卓に欠かせない!梨が象徴する四季と日本人の感性

梨は単なる果物ではなく、日本人の四季を感じる感性と深く結びついています。特に晩夏から秋にかけて店頭に並ぶ梨は、季節の移ろいを教えてくれる風物詩となっています。かつては「二十世紀」が主流でしたが、今では「幸水」「豊水」「新高」など品種も多様化し、それぞれの旬を楽しむ文化が定着しています。

梨が象徴するのは日本人特有の「旬」への感性です。梨のみずみずしさに夏の名残を感じながら、その甘さに秋の訪れを味わう—こうした微妙な季節の変化を食で感じ取る感覚は、日本文化の重要な一面と言えるでしょう。実際、多くの和菓子や季節の献立にも梨は取り入れられ、祝い事の引き出物としても重宝されてきました。

また、梨は日本人の「もったいない」精神も象徴しています。梨農家では収穫した果実だけでなく、剪定した枝を炭にしたり、果汁を加工品に活用したりと、無駄なく使い切る工夫がされてきました。千葉県の梨農家では廃棄されていた規格外品を活用した加工品開発も進み、持続可能な食文化の一例となっています。

さらに、梨は日本人の「分かち合い」の文化も表しています。大きな梨を切り分けて家族で食べる光景は、多くの家庭の記憶に残る風景です。また、贈答品として喜ばれる高級な梨は、人間関係を円滑にする「結び」の役割も果たしてきました。

梨が日本の食卓にもたらすのは、単なる美味しさだけではありません。季節感や人との繋がり、持続可能な食文化など、日本人の感性そのものを映し出す鏡なのです。現代の忙しい生活の中でも、梨を食べる瞬間だけは季節の移ろいを感じる—そんな豊かな食文化が、これからも大切に受け継がれていくことでしょう。

5. 梨の「縁起物」としての一面〜お供え物から贈答品まで知っておきたい文化的背景

5. 梨の「縁起物」としての一面〜お供え物から贈答品まで知っておきたい文化的背景

和梨は古来より日本人の生活に深く根付き、単なる果物以上の意味を持ってきました。特に注目すべきは、梨が持つ「縁起物」としての側面です。まず、梨の「なし」という音が「無し」に通じることから、「災いが無し」という意味で厄除けの象徴とされてきました。お盆や法事の際に供える果物として選ばれることも多く、先祖への敬意と共に、残された家族の無事を願う気持ちが込められています。

また、梨は形が丸く、水分が豊富なことから、「円満」や「潤い」の象徴とも考えられてきました。特に贈答品としての梨は、相手との関係が円満に進むようにという願いを込めて贈られることが多いのです。中でも高級品種の「新高」や「幸水」などは、お中元やお歳暮として欠かせない存在となっています。

地域によっては、梨園での初収穫の際に「梨祭り」を行い、その年の豊作を祈願する風習も残っています。山形県の東根市では「日本一の梨祭り」が有名で、地域の重要な文化行事として継承されています。

興味深いのは、梨の木自体にも霊的な力があると信じられていた点です。一部の地域では梨の木を伐採する際に特別な儀式を行い、木の精霊に敬意を表す習慣がありました。これは日本人の自然信仰の一端を示すものでしょう。

現代では、こうした文化的背景を知る人は減っていますが、高級フルーツとして贈答される梨には、今も昔も「相手を大切に思う気持ち」や「円満な関係を願う心」が込められています。梨を贈る際や食べる際に、こうした文化的な背景を知っておくと、日本の食文化をより深く理解することができるでしょう。

コメント